Uno Che Ha Cantato La Romagna Francesco Balilla Pratella

Notizia pubblicata il 20 novembre 2009

Categoria notizia : Musica

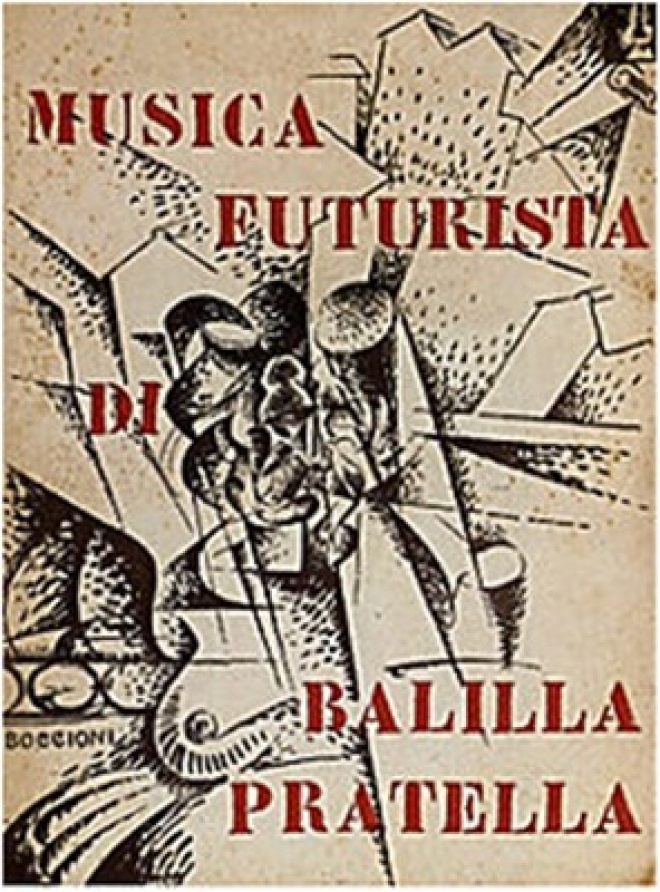

Uno che ha cantato la Romagna Questa sera a Cervia si parla del musicista lughese Francesco Balilla Pratella Nel 1910 compilò il "Manifesto dei musicisti futuristi"

Questa sera alle 21 nel teatrino della Casa delle Aje di Cervia, Giovanni Lugaresi parlerà di Francesco Balilla Pratella nel centenario del turismo e della pubblicazione del primo manifesto dei Musicisti Futuristi. Pubblichiamo qui uno stralcio della lettura che verrà eseguita questa sera

Parliamo di Francesco Balilla Pratella a cavallo, per così dire, fra due centenari: quello della pubblicazione del Manifesto Futurista di Filippo Tommaso Marinetti (1909) e il primo dei Musicisti Futuristi dell'artista romagnolo (1910). E' quindi più che mai opportuno parlare di questo grande dimenticato: Pratella, per l'appunto, grande interprete della tradizione musicale italiana e cantore, in particolare, della Romagna, come sottolineava in anni ormai lontani. Di famiglia lughese di tradizioni repubblicane, con uno zio, Attilio, trasferitosi a Napoli, noto pittore, nella sua terra, Francesco Balilla respirò un humus fatto di tradizioni, senso di libertà. galantomismo, poesia. Era nato il 1° febbraio 1880 in una casetta della vecchia strada del Giuoco del Pallone, una di quelle case della Lugo di un tempo, che ispireranno diversi decenni più tardi una pagina stupenda per i toni sommessi e una vena di lieve lirismo a Leo Longanesi., Già ... le vecchie case rosse di Lugo!

La musica, dunque. Una passione provata fin dall'infanzia. All'età di 9 anni risale la prima composizione; Pifferata di Natale, eseguita davanti al padre, vicino al fuoco, con uno zufolo di latta. Poi, la scuola, con una avversione quasi viscerale per la matematica! Il suo primo insegnante di elementi musicali fu il maestro Costantino Sgubbi, noto personaggio che non aveva titoli di studio, ma era riconosciuto da tutti come un eccellente violinista. Pratella si legherà a lui da viva simpatia, poi da profondo affetto, e una delle pagine più significative, della Autobiografia pratelliana pubblicata dalla Pan editrice di Giuseppe Longo nel 1971, riguarda proprio quel primo maestro, Leggiamo:' ... e rivedo nella memoria, e come se fosse ieri, una triste e nebbiosa giornata, non ricordo più se di primavera o di autunno, alla mattina, allorché accompagnammo al patrio cimitero la salma del nostro maestro Costantino Sgubbi. C'erano molti suoi allievi e scolari, parte anziani e parte giovanissimi, molti fra parenti, amici e conoscenti, molti curiosi. Giunti al campo comune, i più maturi dei suoi allievi si disposero attorno alla bara del vecchio maestro, e tratti dagli astucci gli strumenti che avevano portato con loro, eseguirono, fra il religioso silenzio degli astanti, la malioconica elegia dell'intermezzo dell'ultimo atto della Traviata e sotto la mia guida" ...

Una scena d'altri tempi, con uomini e sentimenti d'altri tempi, per i quali il cuore, la riconoscenza, il senso della memoria erano valori. E un'altra scena pure emblematica, perché caratterizzata da questo 'sentire', la vedremo ancora più avaoti, a proposito del Carducci.

La prima giovinezza di Pratella sarà fra Lugo e Napoli, nella casa dello zio Attilio, il quale peraltro, aveva avvertito che le scuole musicali napoletane erano state malgiudicate da Wagner! Balilla di studiare al liceo non aveva proprio voglia, tutto preso dalla musica. Il padre Alessandro lo avrebbe voluto notaio, 'che è professione sicura e redditizia', ammoniva. Lo stesso giovane avrebbe confessato più tardi di non figurare certo fra gli alunni più diligenti e migliori. Amava 'moltissimo l'italiano, molto il latino, meno il greco e niente la matematica'. A Napoli si ammalò di pleurite. Guarito, a 18 anni compiuti, se ne tornò in Romagna, continuando a coltivare la passione per la musica e legandosi di amicizia con Alceo Toni, che nel secondo dopoguerra troveremo critico musicale del quotidiano La Notte sotto la direzione di Nino Nutrizio. Volendo, per così dire, riassumere il periodo, maestri ed "esperti" buoni consiglieri di Pratella fra Lugo e Bologna furono: Santoli, Jacchia, Ricci Signorini, Carnevali. Si giunge così al novembre 1899, quando il Nostro viene accettato al Liceo musicale Rossini di Pesaro diretto da Pietro Mascagni. Durante il primo anno di frequenza, annoterà lui stesso nella citata 'Autobiografia", 'giunsi a liberarmi del solfeggio ed all'esame finale mi licenziai anche nell'armonia, e proprio in tempo per non dovermi distaccare dal maestro Antonio Cicognani, che proprio in quel torno era stato promosso dall 'insegnamento dell'armonia a quello del cnatrappunto"

Al liceo pesarese, Pratella si sarebbe licenziato maestro compositore nel 1903 con il poema orchestrale vocale La chiesa di Polenta ispirato (ovviamente) all'ode carducciana, mentre qualche tempo prima, una sua operina musicale per fanciulli C'era una volta era stata eseguita con successo al Teatro Rossini di Lugo. Ma nella vita del Maestro, il 1903 rappresentò pure una 'data" da non dimenticare. Infatti, il 9 novembre, tramite l'interessainento del maestro Cicognani, che aveva lodato La chiesa di Polenta in casa della nobildonna Silvia Pasolini Semitecolo, pianista esimia e sua allieva, ebbe l'occasione di incontrare Giosuè Carducci. Quella mattina, Pratella con l'amico Alceo Toni arrivò a palazzo Pasolini di Faenza, dove era atteso dal Poeta e da altri amici della nobile famiglia, con quale emozione, si può bene immaginare. E' lo stesso musicista a descrivere la scena dell'incontro nel 'severo antico salone nobiliare', con amici dei Pasolini e il Carducci al centro. 'Mi domandò una breve esposizione di quei criteri a cui mi ero attenuto, nel comporre il commento musicale alla celebre ode ... Questi miei concetti e commenti non dispiacquero e così pure non dispiacque la conseguente esecuzione della musica, in altro bel salone apposito ... ". Pratella al pianoforte, Toni al violino, la giovane Maria Ghelli nella parte cantata, riscossero unanimi consensi. Ci fu il pranzo e poi un pomeriggio con musica e conversari, A sera, il commiato. Carducci volle stringergli la mano con entusiasmo e,. aggiunge Pratella nel racconto, "mentre stavo per uscire dalla sala, egli mi gridò: . E mi saluti il professor Luigi Graziani. la rievocazione del mio vecchio maestro e geniale professore di quarta ginnasio, mi fece anche più vicino e reverente all' anima del sommo Poeta nostro'. L'attività compositiva di Pratella procedeva più che mai intensa. Nello stesso 1903, nel concorso internazionale Sonzogno a Milano, l'opera "Lilia" fu segnalata fra le venti migliori su 237 e venne eseguita due anni dopo in teatro a Lugo, con successo. Era dunque un nome già noto dell'ambiente musicale, Pratella, quando incontrò ... il Futurismo. A metterlo in contatto con Filippo Tommaso Marinetti, era stato il giornalista e scrittore Luigi Donati, grande estimatore e seguace di Oriani e sempre aggiornatissimo sui fatti culturali. La sera del 20 agosto 1910, a Imola, in uno spettacolo teatrale in cui venne eseguita anche musica del Lughese, il Nostro venne presentato a Marinetti e benché i due fossero diversi per temperamento e personalità, si intesero subito alIacciaodo una amicizia che sarebbe durata nel tempo, oltre il periodo eroico del Futurismo. Un rapporto testimoniato, fra l'altro, da una corrispondenza durata fino al 1936, con 217 lettere inviate da Marinetti al musicista romagnolo.