L' uomo che fece ballare il popolo al suono del sax. Il primo Casadei

Notizia pubblicata il 23 luglio 2006

Categoria notizia : Turismo

«Pizaréin», sussurrava Secondo Casadei al suo chitarrista, al secolo Giovanni Fantini, «stasera bsògna déj», bisogna darci dentro. Glielo diceva tutte le sere. «Bisogna dargli nelle gambe, tirarli su da sedere, levarli da poggiati al muro». Uomo più pacioso e inoffensivo del maestro Secondo non ce n' era.

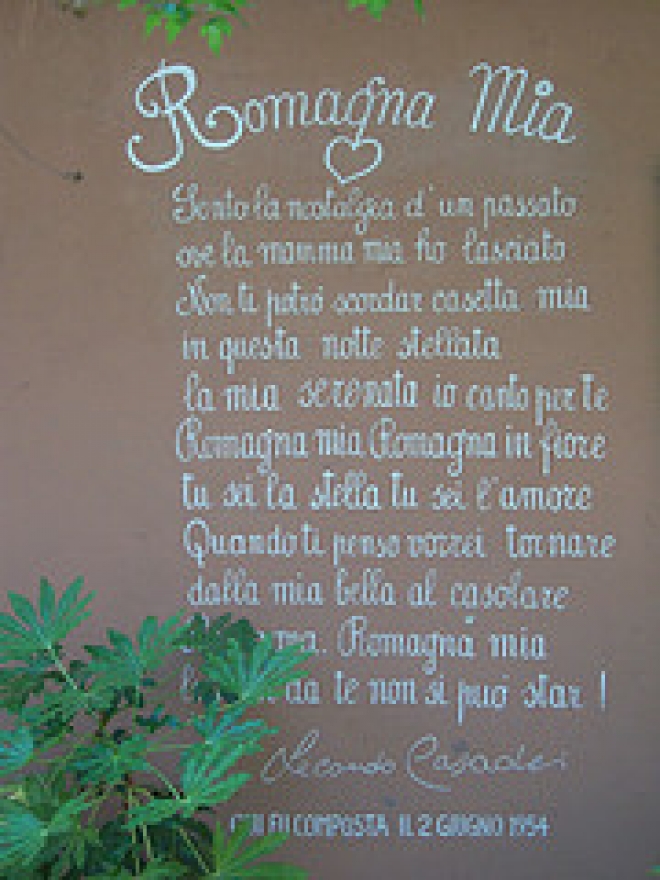

Abiti bianchi, scarpe bianche, panama, baffetti alla clarghèibol modellati sulla curva del suo lieve sorriso perenne: un gentiluomo da palcoscenico. Ma col violino in spalla come un moschetto, era un combattente. Questione di vita o di morte. Non sua: lui poteva anche fare il sarto come suo padre, l' aveva anche fatto, subito dopo la Liberazione, quando di ballare nessuno aveva voglia, e per sfamare la famiglia andava con la valigia a fare rammendi a domicilio. Ma la "sua" musica sarebbe morta davvero, per inedia e disprezzo, e questo non riusciva a mandarlo giù. E allora «bsògna déj» e spingere col "didietro": perché Secondo l' aveva ben chiaro che il clarino può ricamare i suoi merletti, la fisarmonica può turbinare i suoi volteggi, ma chi schioda davvero i piedi dei ballerini è la retrovia del palco, la chitarra, la batteria, il basso. L' aveva imparato dagli americani. Proprio loro, la causa dei suoi dispiaceri. Per via di quel boogie-woogie che le ragazze c' impazzivano, e i ragazzi ancora di più con tutto quel sollevarsi di gonne e baluginar di sottovesti e il resto. E quando lui provava ad attaccare, non dico un valzer, ma perfino una polka che pure è bella agitata anche lei, giù fischi, doveva precipitosamente ripiegare su Glenn Miller. Ma se fosse stato un tipo rinunciatario, Secondo Casadei non avrebbe neppure cominciato l' avventura che lo portò ad essere il padre riconosciuto della musica romagnola, quella che tutti (tranne lui) hanno sempre chiamato liscio. Allora Secondo insisteva. Piazzava ogni tanto un Danubio blu di paravento, «fischieranno mica anche Strauss», poi una sua mazurchetta appena camuffata dai sax urlanti. Alla fine vinse lui. "L' uomo che sconfisse il boogie": lo chiama così, oggi, un film che racconta la sua vita, iniziata proprio cent' anni fa. Liberatore dalla musica dei liberatori. Ma dipingerlo così e basta, come uno sciovinista, un tradizionalista, un nazionalista, è fargli il torto più grande. Secondo Casadei sconfisse gli americani perché li capiva, li amava, perché la sua musica fu rivoluzionaria come il jazz, sospetta come il blues, trascinante come il soul. "Lo Strauss della Romagna", l' ha battezzato il suo biografo Leandro Castellani. Ma il titolo spetta di diritto a un altro romagnolo, più oscuro e dimenticato: Carlo Brighi detto Zaclèn, che alla fine dell' Ottocento rinunciò al posto di primo violino nelle orchestre d' oltralpe per portare, Robin Hood del pentagramma, il valzer al popolo. Per il piccolo Aurelio Casadei (detto Secondo perché secondogenito, e perché in Romagna il tuo vero nome lo pronuncia solo il prete al battesimo, poi scompare misteriosamente) era un mito. Babbo Richéin, un po' di malavoglia, e mamma Ernesta, più convinta, s' erano rassegnati alla passione di quel bambino che scappava dalla sua casa di Sant' Angelo, nell' entroterra di Rimini, per andare a origliare le orchestrine sulle aie e nelle stalle. Il vicino di casa, liutaio, aveva fatto il resto. E a soli sedici anni Secondo ebbe la sua prima scrittura come violinista, per poi mettersi in proprio, nel '28, con la sua Orchestra Casadei. Ma guardiamoli, in rigida posa per il fotografo, quegli orchestrali in tight e papillon, schierati con clarini, cornette e perfino un banjo. Dov' è il folclore, dov' è la romagnolità? Se non sapessimo di chi si tratta, potremmo prenderli per una coeva band bianca di New Orleans, tipo Bix Beiderbecke. Nel suo centesimo compleanno, mentre la Romagna lo festeggia con un' infinità di concerti, bisogna finalmente dare a Secondo quel che è di Secondo, e riconoscere che nella genialità con cui ha letteralmente inventato una tradizione c' è più Duke Ellington che Johann Strauss. Chi aveva mai ballato, in Romagna, al suono dei sax? Li introdusse Casadei, assieme alla batteria, che nelle sagre paesane degli anni Trenta faceva più o meno lo stesso scandaloso effetto di quando Bob Dylan salì sul palco del Newport Folk Festival imbracciando una chitarra elettrica. E ascoltiamoli, i pesanti dischi di bachelite a 78 giri incisi in quegli anni e resuscitati con meticoloso affetto dalla Casadei Sonora, la casa discografica della figlia Riccarda: sono pieni di one-step, di fox-trot, oltre che di valzer e mazurche. «Babbo ascoltava tutta la musica», conferma Riccarda, «e la amava tutta». Negli anni Sessanta tornò a casa con un lp straniero, «Questi Beatles hanno scritto una bella canzoncina», e mise in repertorio Yellow Submarine. L' anno prima di morire, il 1970, invitato al Festivalbar, tornò incuriosito, «C' era un giovanotto, un po' scontroso ma bravo, si chiama Battisti, Lucio Battisti». «La sua, la chiamava solo musica romagnola», insiste Riccarda, «ma non la considerava diversa da tutte le altre». Liscio, parola che cominciò a sentire tardi, non gli piaceva: «Io i ballerini li faccio volare, mica strisciare per terra». Ma quale liscio, infatti. Casadei il rivoluzionario ha fatto sobbalzare la musica italiana e forse anche l' Italia stessa. La sua carriera iniziò, nel 1922, assieme a quella di un altro celebre romagnolo, Benito Mussolini. Ma il figlio del sarto di Sant' Angelo fece l' opposto del figlio del fabbro di Predappio. Politica non ne masticava: di famiglia vagamente socialista, se una volta rischiò il manganello delle squadracce fu per sbaglio, cercavano il fratello Dino che aveva appeso in casa una foto di Matteotti. No, l' antifascismo preterintenzionale di Casadei stava nelle sue note per niente imperiali, nello zum-pa-pa che non potrebbe mai ritmare una sfilata militare, nei versi che raccontavano un mondo pacificato, antiretorico, gentile, altro che poeti navigatori e guerrieri. Le donne dei suoi testi non erano solide figliatrici di soldati da offrire in olocausto, ma giovinette amanti della vita e molto, molto monelle. Dicono che il Duce ascoltò, un giorno, un concerto di Casadei, e che gli piacque: se è vero, non fu granché perspicace. Più attente le suore, che alla piccola Riccarda sussurravano accigliate: «Tuo padre fa il mestiere del diavolo». Dov' erano finiti i balli casti dei nonni, galoppe e monferrine, balli di gruppo, quasi senza contatto fisico? Quei nuovi balli di coppia, i terribili tanghi stretti stretti, mentre qualcuno, nel camaròn (la balera dei poveri) abbassava le lampade a carburo, e le mamme col batticuore salivano sulle sedie a cercare nel buio le figlie perdute, quei balli sensuali erano pericolosi per la moralità. «Poi babbo andò a suonare per la parrocchia, e anche le suore battevano il tempo coi piedi». Rivoluzionario, Secondo lo fu anche perché di caporchestra come lui non se ne erano mai visti. Scriveva le parti su misura per i suoi solisti: come Duke Ellington distingueva Harry Carney da Johnny Hodges, così Secondo non avrebbe mai affidato a Tugnàz lo stesso assolo di Poiàli, il mago del clarinaccio in do (strumento che esiste solo in Romagna, il clarino classico è in si bemolle), analfabeta musicale ma capace di suonare qualsiasi cosa dopo averla ascoltata, e dopo un bicchiere di sangiovese. Dalle big band americane importò la prima cantante donna e il primo cantante di colore, ma soprattutto i leggii e le divise. Andava al cinema, a vedere i musical, solo per copiare. Poi a casa, cuciva. Tutti in marsina bianca, anche nelle feste campestri: Secondo non sopportava certi musicisti strapazòn, trasandati, veri avanzi di balera. Aveva capito che per diventare grandi bisogna sembrare grandissimi. La Lancia Lambda comprata usata dal Vaticano (quando le altre orchestre andavano ancora a suonare in bicicletta) costava un patrimonio, ma con il carrello al seguito e il nome dipinto sulla fiancata faceva una figura da star. Marketing musicale, altro che folclore. Aveva capito i media, usò i più moderni a disposizione, prima il disco, poi la radio: e quando la Rai di Bernabei, sospettosa di ogni regionalismo, lo snobbò, lui si rivolse a Radio Capodistria, stesso rifugio dei teddy boys in cerca di proibiti rock' n' roll. Fu proprio quella radio off-shore a regalargli il colpo grosso: nel 1954 cominciò a trasmettere un «valzerino» che Secondo aveva tenuto di riserva, e poi inciso solo perché mancava il solista di un altro pezzo. Lo aveva intitolato Casetta mia, ma il direttore della Fonit Cetra, Dino Olivieri, gli suggerì: «Lei è romagnolo, maestro, la chiami Romagna mia». A Secondo brillarono gli occhi: aveva intuito tutto. Che era il momento giusto per creare la sigla della nostra "East coast", l' inno nazionale della Romagna non più anarchica e brigante ma accogliente e solare come un ombrellone, la colonna sonora del boom economico guadagnato in fabbrica e speso nelle pensioncine della Riviera, l' equivalente nordico di 'O sole mio. Oggi è la quarta canzone italiana più ascoltata nel mondo, dopo 'O sole mio, appunto, Quando quando e Volare. Ultima traduzione, un mese fa, in bielorusso. Un meccanismo di sapiente semplicità, nostalgia in minore e gioia in maggiore, testo finto naif in plastici decasillabi e ottonari, insomma un mix irresistibile per il manovale come per l' avvocato e anche di più. Dopo una visita pastorale di Giovanni Paolo II a Ravenna, il cardinal Casaroli telefonò allarmato al vescovo Tonini: «Ma cosa avete fatto al Papa? Canta tutto il giorno Romagna mia...». Nella villetta con la ringhiera di metallo e i nani musicisti in giardino, a Savignano sul Rubicone, comprata coi proventi di quel valzerino innocente, Secondo continuò fino alla fine a scrivere, nel minuscolo studio ingombro di targhe, medaglie, souvenir. In piedi tutta la notte, tormentato dal diavolo del tre-quarti, ad aggiungere spartiti alle centinaia della sua lunga carriera, nuovi ballabili da suonare assieme al nipote Raul, l' erede designato di un genere che, nonostante qualche segno di crisi, non è ancora tramontato. «Riccarda, ho il mal di testa da tante musiche che ci sono dentro», rideva con sua figlia, «se succede così a me, come faceva Mozart?».

photo by. http://www.flickr.com/photos/sudolce/