La strage raccontata senza stereotipi Il film inaugura una nuova stagione della narrazione storica di quegli eventi

Notizia pubblicata il 17 gennaio 2010

Categoria notizia : Spettacoli

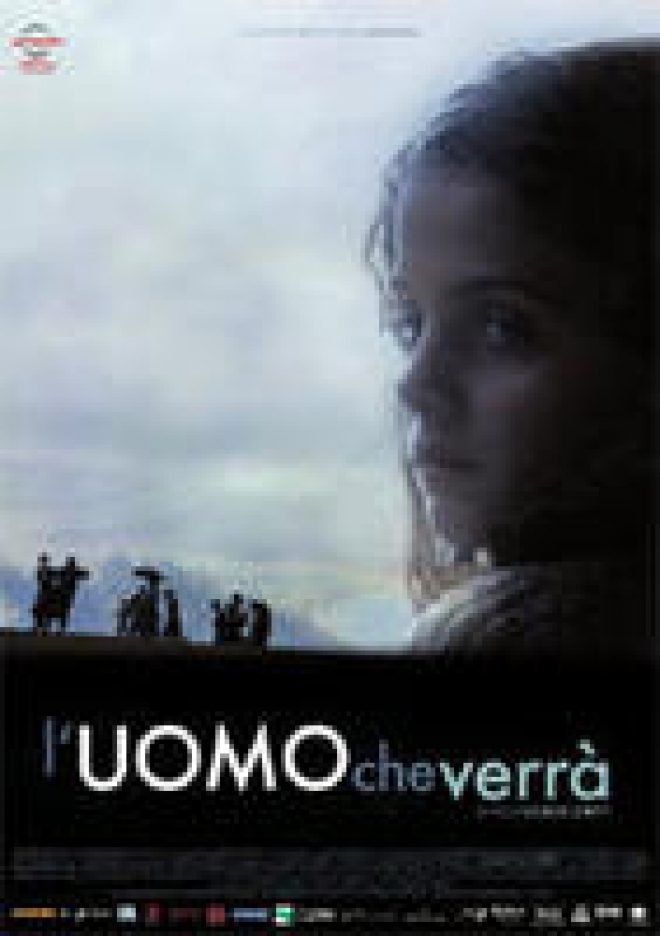

Si può raccontare la Resistenza italiana, riconoscendone importanza e valore, senza cadere nella retorica celebrativa? Giorgio Diritti, con il gruppo che con lui ha costruito il film L’uomo che verrà, ha caparbiamente e serenamente tentato la partita, il risultato è più che positivo, al punto che si può dire inaugura una nuova stagione della narrazione storica di quegli eventi.

Il film condensa in sé una riflessione storiografica di tutto rilievo e poteva perciò correre il rischio di indulgere ad un’elencazione di temi, enumerando con passi narrativi i diversi aspetti storici della vicenda, per produrre una pellicola forse aggiornata, ma certo didascalica ed inutile. Anche in questo caso Diritti è andato olt re . L’impianto narrativo è apparentemente semplice, in ciò non vi è alcuna particolare innovazione, la novità è la capacità, la gravità lieve, con la quale la materia è trattata.

Una protagonista, una narrazione cronologica, dal dicembre 1943 all’inizio di ottobre 1944, i fatti dell’eccidio e un finale intriso di dolore ma aperto a prospettive positive, con una bambina e un neonato, l’uomo che verrà, appunto. In verità, i protagonisti sono due, la bambina di dieci anni, la severa, vigile, composta Greta Zuccheri Montanari, e la collettività, l’i n si em e di una comunità contadina di montagna dell’Ap p e n n i n o bolognese. L’una si esprime con gesti essenziali, vincolata ad un sacrificio del silenzio che, mutatis mutandis, fatte le debite proporzioni, rimanda a quello dell’Andrëj Rubl ev di Tarkovskj, una bambina e un adulto, nel 1944 e a ll ’inizio del Quattrocento, entrambi chiusi in un silenzio che è ribellione intima e ricerca della percezione profonda di sé, ma entrambi pure legati alla tragedia della guerra, un’atroce razzia tartara è scaturigine della scelta del silenzio per Andrëj, mentre il massacro di Monte Sole è occasione per ricominciare a parlare per Martina.

L’a l t ro il protagonismo corale dei contadini, che si esprimono nel loro dialetto, sottotitolato, la loro semplicità non disgiunta tuttavia dalle consapevolezze della dimensione sociale e conflittuale del loro esistere: le condizioni poste dal proprietario della terra che lavorano, che esige e che si appropria di una quota sempre troppo alta della modestissima produzione, una condizione di sofferta subalternità che non pare discostarsi molto dall’antica servitù della gleba. In questo universo la Resistenza è qualcosa di quasi naturale, perché coniuga in sé, in una solidarietà consapevole e organizzata, tanto la difesa collettiva dalle prevaricazioni e dalle violenze delle truppe d’o ccupazione tedesche, quanto la continuazione, in forme rese dalla guerra tanto più aspre, del conflitto sociale.

Il film si muove con abilità e consapevolezza tra la dimensione politica, appena accennata ma ineludibile, e quella esistenziale del contado che lavora terre non proprie, evocando sia Nove ce n to di Bertolucci, che giungeva alla Resistenza dopo un percorso che si dipanava dall’inizio del secolo, sia l’Olmi de L’a l b e ro degli zoccoli, con cui Diritti ha tanto in comune – e non fa certo mistero della sua interlocuzione intellettuale con Olmi – ad esempio il dramma del venire meno della mucca da latte, nell’uno ammalata, ne ll ’altro requisite dai tedeschi. Questa doppia lettura è anche evidente nei riferimenti espliciti sia in direzione di una storiografia più rigorosa che negli scritti di Gheradi, Le querce di Monte S o l e, e di Dossetti che ne è stato autorevolissimo prefatore. Le dinamiche della più ampia vicenda storica non sono eluse: dietro un crinale il bagliore dei combattimenti dell’avanzata della V Armata statunitense; la scelta di dividersi in due tronconi della formazione partigiana Stella Rossa, a causa di una diversità di vedute di fondo, anche in relazione al rapporto con gli Alleati e con il Cln.

La bambina è l’attenta osservatrice di tutto, dei riti della comunità, anche di quelli di cui è vittima, dileggiata dai compagni di scuola per l’ano - malia della consegna del silenzio che si è auto inflitta o per il petrolio nei capelli contro i pidocchi, delle ragioni del conflitto, delle pretese esose del proprietario, dei soprusi dei tedeschi, delle motivazioni dei partigiani, della solidarietà militante delle famiglie, come appare da un tema nel quale racconta ciò che non si può raccontare, che la maestra legge alla madre e quindi suggerisce, partecipe, di bruciare. Il flm non indulge a stucchevoli semplificazioni, secondo cui sono i poveracci che subiscono guerre che gli sono estranee e che non hanno voluto, ma entra nella complessità della materia. Sono questi contadini che sono visti come nemici dai tedeschi per motivi precisi, essi sanno che i partigiani sono nella popolazione, sono la popolazione stessa: tale è la forza del movimento partig iano. Il cinema ha spesso faticato a trovare la misura della rappresentazione del criminale nazista, cedendo sovente alla tentazione dello stereotipo dello psicopatico, come nel caso del comandante del campo di Schindler’s List di Spielberg, anche se il personaggio storico, in questo caso, forse lo era davvero.

L’uo - mo che verrà, invece, rende complessa e sfumata la rappresentazione dei carnefici, tra i quali emerge anche la troppo sottaciuta partecipazione italiana al massacro. Con misura e pacatezza, il film sperimenta una via per gestire la narrazione del male in una delle sue manifestazioni peggiori, ne esce una pellicola dura e asciutta che assedia implacabilmente lo spettatore, sia che segua i movimenti della bambina, sia che ponga lo spettatore al cospetto della violenza, trasfigurata e per questo di gran lunga più faticosa da accettare che in una scena splatter. Tuttavia, non c’è nella pellicola sfruttamento dei sentimenti dello spettatore, che è lasciato libero di scegliere la misura del proprio coinvolgimento.

Le musiche e i suoni sono un’altra riuscita del film: le une proposte da Borgatti, le cui intuizioni sono garbate, efficaci, puntuali; gli altri, i rumori, strettamente necessari per suggerire un clima, non esplosioni ripetute, alcune in lontananza, pochissime vicine e impressionanti. Il film, mai sopra le righe, non mancherà di suscitare irritazioni a destra e forse anche in una certa sinistra. A destra non concede nulla ai cosiddetti revisionisti, i fondamenti e le conseguenze delle ideologie fasciste sono rappresentate senza remissioni, aggravate da quella particolare stagione in cui impressero una svolta stragista alla già durissima occupazione italiana. A sinistra perché non è in alcun modo dissimulata la vita del mondo partigiano: temi per anni sottaciuti nel timore che potessero indebolire la mitopoiesi resistenziale, qui sono serenamente narrati, come nel caso in cui a un tedesco catturato viene fatta scavare la fossa, è giustiziato e ivi sepolto; o nella dialettica interna alla formazione partigiana Stella Rossa. Non si preoccupino i difensori della Resistenza, questo film non è contro di loro, anzi.